Из Ивановского отделения Госбанка на войну отправились 98 сотрудников, не вернулось около трети... Накануне 80-летия Победы рассказываем истории тех, кто, пройдя ужасы войны, возвратились на родину и отдали многие годы служению в государственном банке.

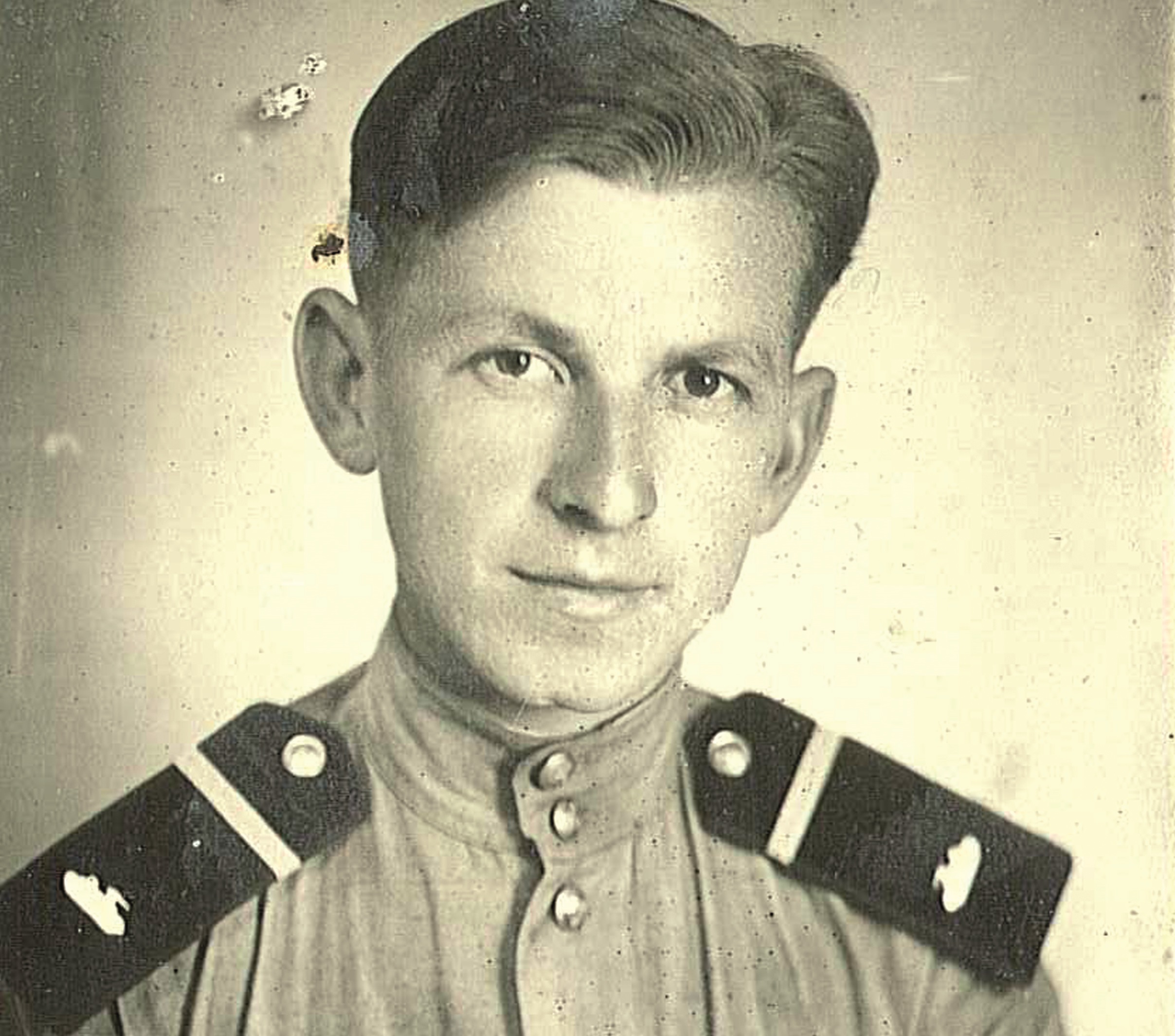

Налаживал связь, стоя по пояс в ледяной воде

1 марта 1922 года в деревне Теряево Гаврилово-Посадском районе Ивановской области родился Евгений Яковлевич Жильцов. В селе Новоселка того же района закончил семилетку.

Из воспоминаний Евгения Яковлевича:

"2 ноября 1941 года по повестке военкомата ушел пешком в город Иваново, а уже 5 ноября подвешивал бомбы к самолетам на Северном аэродроме".

Затем, находясь в составе Первого гвардейского бомбардировочного авиационного Смоленско-Берлинского корпуса, обеспечивал боевые вылеты бомбардировщиков вооружением, обслуживал линейной связью, доставкой секретной корреспонденции.

За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над Германией" и четырнадцатью благодарностям Верховного главнокомандующего за участие в боях под Москвой, в Белоруссии, Украине, Прибалтике, Польше и Германии.

В наградном листе к медали "За боевые заслуги" есть запись: "С первого дня организации батальона работает линейным надсмотрщиком, все линии, обслуживаемые им, работают бесперебойно, он быстро находит и устраняет повреждения. За период Отечественной войны тов. Жильцов снял и навел около 2000 км. линий связи. За отличную работу имеет 13 благодарностей. Особенно отличился при постройке постоянной линии связи, протяжением 30 км. в весеннее время, когда пришлось при форсировании реки работать по пояс в ледяной воде".

Демобилизовался в 1947 году, переехал на постоянное жительство в город Гаврилов-Посад. С 1976 года по 1985 год работал вахтером в Гаврило-Посадском отделении Госбанка.

Евгений Яковлевич хорошо известен не только землякам, но и любителям поэзии. Поэт-фронтовик выпустил книгу "За любовь, за Родину мою", презентация которой состоялась в Гавриловом Посаде в конце 2008 года. Один экземпляр своей книги, с дарственной надписью, он подарил музею ивановского отделения Банка России.

Пусть легкий ветер гладит их прически,

Пусть дождь и солнце тянут к облакам,

Под синим небом вырастут березки

На честь и славу нам, фронтовикам.

Коль в этом мире вряд ли что-то вечно,

К тому ж еще невзгоды и война,

Пусть наша жизнь у милой сердцу речки

Родной березкой будет продлена.

И ранним утром, может быть, когда-то

Припомнив наши ратные дела,

Придут к березкам парни и девчата,

Пока сирень еще не отцвела.

(Евгений Жильцов "Под синим небом вырастут березки")

Три раза не долечившись, убегал из госпиталя на фронт

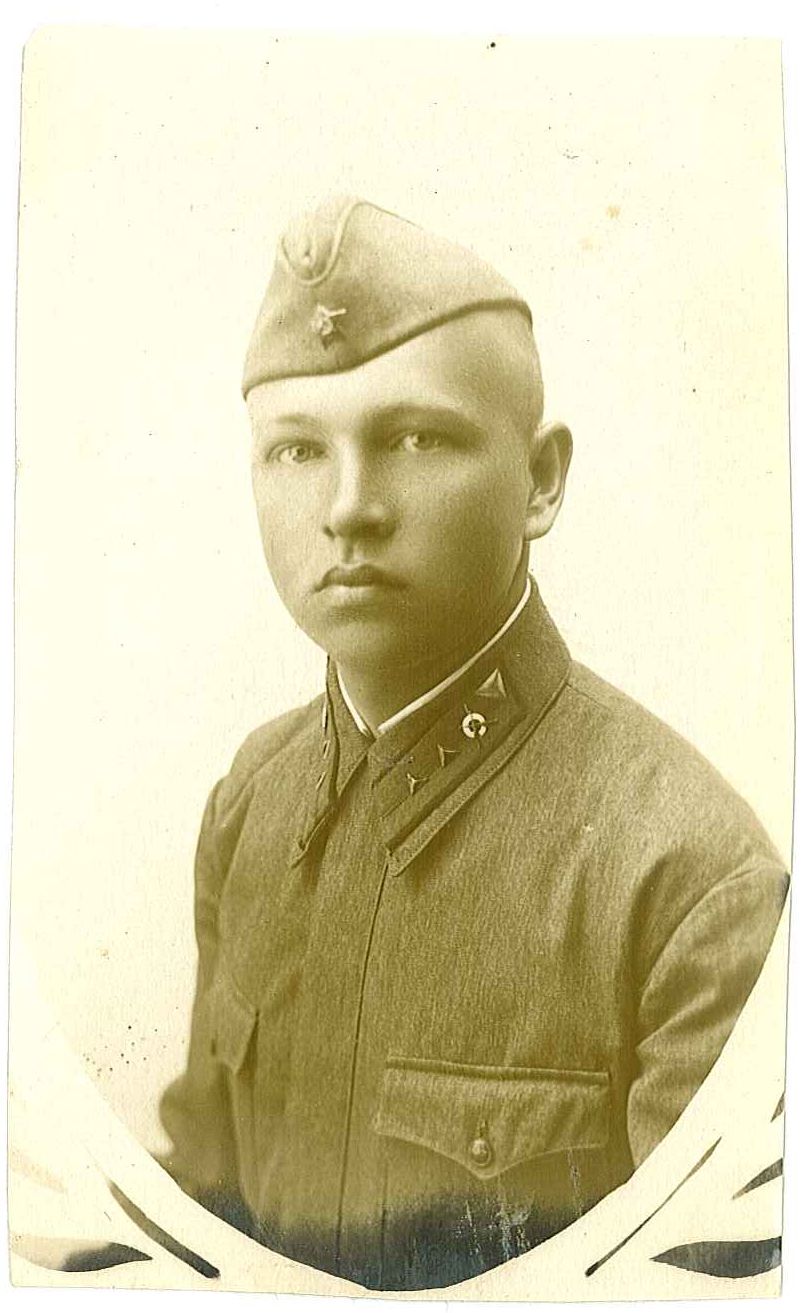

20 января 1943 года повесткой призывной комиссии Лухского районного военного комиссариата Ивановской области был призван в армию 18-ти летний Карасев Иван Алексеевич.

Первоначально его отправили во Владимир обучаться на стрелка. Окончить обучение не успел, так как, имея профессию сапожника, был направлен на фронт чинить обувь. Шла зима, ночевать приходилось под открытым небом на снегу, и Иван Алексеевич вскоре заболел воспалением легких. После трехмесячного лечения в госпитале был направлен в город Троицк Челябинской области, но так как болезнь не отступала, был комиссован домой с диагнозом правосторонний гнойный туберкулезный плеврит. Дома, в деревне Мясниково Лухского района, он пробыл всего лишь две недели, и, не долечившись, опять уехал воевать. Попал на Ленинградский фронт в роту ПТР (противотанковое ружье), где участвовал в боях с финнами.

Копали оборонительные траншеи, на болоте из поваленных сосен сооружали оборонительные укрепления, носили противотанковые ружья (вес одного ружья составляет 19,4 кг), свое и напарника, когда у того не было сил.

В боях под Прагой был ранен в руку, но, пролежав две недели в госпитале в Праге, опять ушел на фронт. И в одном из боев вновь ранен сквозным пулевым ранением в шею. Победу Иван Алексеевич встретил в госпитале в Праге. Радость была неописуемая, на улицах все стреляли в воздух, не удержался и Иван Алексеевич.

В 1946 году Иван Алексеевич вернулся домой в деревню Мясниково. Устроился на работу в Райсоюз сапожником, но поскольку в то тяжелое время жили по карточкам и получали в день 400 граммов хлеба, он пошел заготавливать лес, где в день было положено 600 граммов хлеба.

В 1947 году Иван Алексеевич пришел на работу в Лухское отделение Госбанка охранником и проработал до выхода на заслуженный отдых. С женой, труженицей тыла, воспитали сына и дочь.

Иван Алексеевич, инвалид Великой Отечественной войны, награжден: Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны I степени, медалями: "За Отвагу", Медаль Жукова, "20 лет Победы", "40 лет Победы", "50 лет Победы", "60 лет Победы", "70 лет Вооруженным силам СССР".

Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина от 11 февраля 1945 года № 273 за форсирование реки Одер северо-западнее города Бреслау (Бреславль) и прорыв обороны немцев на западном берегу реки красноармейцу Карасеву Ивану Алексеевичу была объявлена благодарность.

Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина от 07 мая 1945 года № 364 за овладение городом и крепостью Бреславль (Бреслау) всему личному составу, в том числе и Карасеву Ивану Алексеевичу, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность.

"Я никакого геройства особо не совершала. Я делала то же, что и тысячи моих ровесниц..."

Для Киры Лючиной война началась в 3 часа 45 минут 22 июня 1941 года, с первого налета фашисткой авиации на Кронштадт. Ей было восемнадцать лет. С первых дней войны Кира вступила в народное ополчение и стала работать в звене противовоздушной обороны.

Из воспоминаний Киры Ивановны, расказанных Сергею Владимировичу Сайкину, южскому краеведу-исследователю воинских судеб земляков-ивановцев, которые вошли в книгу "Дорогами памяти":

- Не знаю почему, но меня назначили тогда командиром звена, Инструкции по противовоздушной обороне, борьбе с вражескими зажигалками, сотнями сбрасываемыми фашистскими стервятниками, пришлось отрабатывать не в ходе учения, а непосредственно "в бою". Невозможно вспомнить, сколько этих самых зажигалок довелось обезвредить нашему звену. А ведь часто вместе с зажигательными бомбами падали на нас и фугасные, и осколочные... Смерть всегда ходила рядом с нами. Теряли мы и своих подруг... Вместе с Ленинградом Кронштадт переживал голод и холод, особенно в осень и зиму 1941-1943 годов. Те же хлебные нормы для кронштадтцев, что и для жителей Ленинграда. Известно, что Кронштадт и в этой тяжелой обстановке делился с Ленинградом скромными запасами продовольствия, которое было запасено до войны и хранилось в глубоких казематах крепости. Варварская бомбежка, голод и болезни становились причиной гибели тысячи людей.

Кира в эти тяжелые годы потеряла отца и мать. Погиб на фронте, защищая Ленинград, ее старший брат. Умерли от голода и болезней младшие сестренка и братишка.

Из книги "Дороги памяти":

Да и меня в тяжелом состоянии, считавшейся почти безнадежной, переправили в ленинградский госпиталь и далее в Новосибирскую область.

Выздоровев и немного окрепнув, девушка обратилась в местный военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Приняла присягу и до конца 1945 года служила в батальоне дальней стратегической связи.

После войны устроилась на работу библиотекарем в воинской части. В связи с переездом в город Иваново в 1960 году была принята на работу в Ивановскую областную контору Госбанка на должность кассира-счетчика. В 1985 году вышла на пенсию. В системе Банка России проработала 23 года. Кире Ивановне присвоено звание "Ветеран труда".

Боевой и трудовой пути Киры Ивановны Лючиной отмечены: орденом Отечественной войны II степени; медалями: "За боевые заслуги"; "За оборону Ленинграда"; "За победу над Германией" и еще девятью медалями.

Телеграммы отправляли из землянок под немецкими бомбежками

Екатерина Георгиевна Кручинина, 1924 или 1925 года рождения была призвана в армию 8 августа 1943 года повесткой призывной комиссии Лухского районного военного комиссариата Ивановской области. До этого она работала счетоводом, имея семь классов образования.

После призыва была отправлена в Москву, где в течение шести месяцев обучалась на специалиста телеграфист-эстист. После успешно сданных экзаменов девушку поездом отправили в действующую армию под город Киев в 59 Отдельный Полк связи Первого Украинского фронта под командованием И. Конева.

Из воспоминаний Екатерины Георгиевны:

"При подъезде к Киеву поезд неоднократно бомбили, из окон были видны селения, где от домов остались только печные трубы, дома были сожжены. Переночевав в Киеве, наша группа строем дошла до деревни Яблоньки, где и началась моя служба".

Задачей красноармейца Кручининой Е.Г. была передача телеграмм по всему фронту, у каждой телеграфистки был свой позывной.

"Работать приходилось в сохранившихся домах, в землянках, где оборудовалась аппаратная. После передачи сведений все убиралось, оставлять после себя не имели права ни одного клочка бумаги. Очень часто работали под немецкими бомбежками", - вспоминала Екатерина Георгиевна.

Когда армия пошла в наступление, Екатерина вместе с 59 полком прошла до селенья Мазуры, что недалеко от города Краков в Польше. Осенью 1944 года группу телеграфистов перебросили во Львов, но затем опять была Польша, а потом и Германия.

Самым трудным и страшным моментом была переправа через реку Вислу.

"Река широкая, переправлялись через нее на машинах по плавучему мосту, который периодически уходил под воду, я очень боялась утонуть", - рассказывала Екатерина Георгиевна.

Победу Екатерина Георгиевна встретила в Германии, в городе Штеттель. После победы продолжила служить в городе Дрезден, затем была переправлена в г. Баден (Австрия), где прослужила до ноября 1945 года.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 года уволена из армии 15 ноября 1945 года. После увольнения вернулась в Лух Ивановской области.

На сайте "Память народа" есть наградной лист о представлении Кручининой Екатерины Георгиевны к правительственной награде медали "За боевые заслуги". Из записи в наградном листе: "Тов. Кручинина участвует в Великой Отечественной войне с 8.1943 года. Как телеграфист От-35 своей работой добилась хороших успехов. Прибыв в часть малоподготовленной, сейчас является хорошим специалистом, работает без искажений, помогает товарищам. Тов. Кручинина всегда садится за провод с большой нагрузкой и моментально разгружает его. В данное время тов. Кручинина добавочно освоила специальность телеграфист "Сименс-Хелла", с этой задачей справляется также хорошо. Командование полка тов. Кручинину не раз отмечало, как самую дисциплинированную исполнительную в выполнении порученных ей заданий. Тов. Кручинина вполне достойна правительственной награды медали "За боевые заслуги".

Боевой путь Екатерины Георгиевны отмечен многими наградами, среди которых орден Отечественной войны II степени, медаль "За боевые заслуги", медаль Жукова и др.

После войны Екатерина вышла замуж и стала Смирновой, вместе с мужем воспитала двоих сыновей. В 1947 году пришла на работу в Лухское отделение Госбанка на должность младшего советника финансовой службы. В отделении Госбанка проработала до выхода на пенсию. За достигнутые успехи в работе, активное участие в общественной жизни и в связи с 60-летием образования СССР Смирнова Екатерина Георгиевна была награждена почетной грамотой Ивановской областной конторы Госбанка.

"Немцы без боя не уступали ни пяди земли"

28 марта 1925 года в городе Иваново родился Владимир Муравьев. В 16 лет закончил школу ФЗО по специальности "плотник" и сразу после школы вместе с группой отличников был направлен на военный завод в город Копейск Челябинской области, где производились морские глубинные бомбы. В составе бригады Владимир строил деревянные бараки для рабочих завода.

В январе 1942 года 13 человек из группы Муравьева были призваны в ряды Советской Армии. Тогда пятеро восемнадцатилетних парней тоже решают обратиться в военкомат о зачислении их в армию добровольцами, в их числе и Владимир, но получают отказ. Весной этого же года они повторят попытку, которая на этот раз увенчается успехом. Юношей-добровольцев отправляют в военный округ Урала, где Владимира распределят в подразделение пулеметчиков. После ускоренной учебы осенью Владимиру Александровичу предложат остаться учиться на младших командиров, но он, как и большинство бойцов, пожелает уйти на фронт.

Через полторы недели после окончания учебы боец Владимир Александрович Муравьев прибыл к линии фронта и был направлен в спецбатальон.

"В батальоне было выдано новое обмундирование, автоматы на два запасных диска с патронами, на четыре дня сухой паек. Вот теперь я стал настоящим автоматчиком. Нас обучили как пользоваться автоматами. Спецбатальон из четырех взводов автоматчиков получил задание: двигаться западнее Львова", - вспоминал Владимир Александрович.

Там красноармеец Муравьев получил первое боевое крещение в боях с бандеровцами.

Через пять суток без сна и отдыха подошли они к польской границе, где местные жители угощали хлебом и молоком. Там же встретились с 49-ой механизированной гвардейской танковой бригадой, которая расположилась после тяжелых боев в лесистой местности, ожидая пополнение.

Уже после двухдневного отдыха Владимир в составе комендантского взвода 49-ой механизированной гвардейской танковой бригады 4-ой танковой армии 1-го Украинского фронта усиленными темпами двигался в западном направлении - на Берлин.

Из воспоминаний Владимира Александровича:

"Каждые бои были яростными, ожесточенными, кровопролитными. Немцы без боя не уступали ни пяди земли. Командование 4-ой гвардейской танковой армией всю остальную мощь бросило на подавление врага. Вскоре стали встречаться большие колоны немецких военнопленных. Мне был дан приказ гвардии лейтенантом Цыганковым сопроводить офицера связи со срочным донесением на передовую".

За выполненное задание Владимир получил от командования благодарность.

Шли бои. На подступах к Берлину они становились все яростнее и ожесточеннее, в одном из них боец Муравьев получил контузию, но от госпитализации отказался. Вскоре после этого Владимир Александрович получил свою первую награду - медаль "За боевые заслуги" и звание гвардии ефрейтора.

Вскоре тов. Муравьев будет награжден медалью "За штурм Берлина" и получит грамоту за подписью И.В. Сталина.

8 мая 1945 года Берлин пал.

Но война для Владимира не закончилась. 4-ая гвардейская танковая армия получила приказ двигаться на освобождение столицы Чехословакии Праги. Как участник тех боев Владимир был награжден медалью "За освобождение Праги". После разгрома немецких оккупантов в Праге отдельные немецкие войска продолжали сопротивление на окраинах города. В одном из этих боев был захвачен в плен немецкий офицер. Сопроводить пленного до штаба 49-ой танковой бригады поручили гвардии ефрейтору Муравьеву. За доставку пленного, который дал ценные сведения, Владимир Александрович получил благодарность.

День Победы Владимир встретил в освобожденной Праге.

После войны вернулся в Иваново, где в 1949 году устроился инкассатором в Ивановскую областную контору Госбанка. В этой должности проработал 37 лет до ухода на пенсию.

Владимир Александрович, инвалид 2 группы Великой Отечественной войны, неоднократно награждался Почетными грамотами за долголетний, безупречный труд. Имеет звание "Отличник Госбанка", а также ему присвоено звание "Ветеран труда".

За плечами - четыре года фашистских лагерей

2 марта 1919 года в селе Болотново Родниковского района Ивановской области родился Сиднев Василий Федорович. Василий, после окончания семи классов Родниковской фабрично-заводской школы, вместе с родителями, братьями и сестрами переезжает в 1932 году в Иваново.

С 1936 по 1938 год Василий Федорович пройдет трудовой путь от счетовода до бухгалтера товарного отдела ивановской областной конторы "Главсахар". Одновременно с работой учился на вечернем отделении Ивановского текстильного рабфака им. Д. Фурманова. С первого курса Ивановского текстильного института в 1939 году был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. В составе 90 стрелковой дивизии принял участие в сражениях Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. с формированиями финского Белого движения (белофиннами).

После выздоровления от ранения, полученном в феврале 1940 года, продолжил службу в стрелковой дивизии 15-ой армии, в составе которой летом 1940 года принял участие в освобождении Эстонии. После провозглашения Эстонии советской республикой, с августа 1940 года служил на границе с Германией, в Брестской области.

"Здесь окончил полковую школу и до начала Великой Отечественной войны в этой же полковой школе был командиром отделения в звании сержанта", - вспоминал Василий Федорович.

Война для сержанта Сиднева началась в 4 часа утра 22 июня 1941 года, с этого же дня он оказался, вместе с остатками части, в тылу немецкой армии. В июле 1941 года, при выходе из окружения попал в плен.

Четыре года плена. Лагерь смертников в Бела-Подляске (Польша), лагеря военнопленных в Германии: все ужасы фашисткой неволи испытал на себе Василий Федорович.

Из его воспоминаний: "... несмотря на все лишения и тяжелые испытания, я оставался советским солдатом и за время пребывания в плену, как с военными, так и с гражданскими органами германской власти никакой связи не имел".

В апреле 1945 года, после освобождения из плена, Василий вновь в рядах Советской Армии. В составе 9-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии принимает участие в последних битвах под Дрезденом, а затем в Чехословакии.

По окончании войны продолжил службу на территории Чехословакии, а затем Венгрии и в звании младшего сержанта командовал отделением в составе 48-го Гвардейского полка. В мае 1946 года был демобилизован.

Сиднев Василий Федорович, инвалид 2 группы, за участие в Великой Отечественной войне награжден Орденом Отечественной войны II степени, Медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" и другими наградами.

С июля 1946 года по август 1948 года работал в Ивановской торговой базе "Особгастроном" сначала бухгалтером товарного отдела, затем старшим бухгалтером автобазы. С 1947 по 1952 года Василий получил квалификацию "Экономист" по специальности "Деньги и кредит" во Всероссийском заочном финансовом институте.

В августе 1948 года устроился на работу в Ивановскую областную контору Госбанка. Прошел служебный путь от бухгалтера отдела инкассации до начальника планово-экономического отдела. В марте 1979 года ушел на пенсию. За достигнутые успехи в работе в июне 1966 году награжден значком "Отличник Госбанка", в 1977 году медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", в 1979 году медалью "Ветеран труда". Неоднократно награждался Почетными грамотами за долголетний безупречный труд. Общий стаж работы в системе Банка России составляет 30 лет.

С женой, Софьей Михайловной, с которой прожили вместе 56 лет, воспитали дочь и сына.

"Девчонка-то живая!"

23 января 1924 года в деревне Тетерина Даниловского района Ярославской области родилась Тамара Лебедева. В 17 лет она закончила 10 классов и, получив аттестат, всю ночь прогуляла со своими школьными друзьями. Утром следующего дня разбудило ее страшное известие - началась война.

Из воспоминаний Тамары:

"Но мы все верили, что война будет скоротечной. Мы отгоним фашистов от наших границ. И победа будет за нами. Поэтому села в поезд с маленьким чемоданчиком в легком платье, жакете и парусиновых туфельках с носочками и поехала в Ленинград".

Тамара решила пойти по стопам отца, который работал в банке, и поступила в Ленинграде в финансово-экономический институт. В начале сентября 41-го занятия в институте еще были, но потом студентов направили под Красное Село рыть окопы. Город обстреливали и бомбили по несколько раз днем и ночью. Сгорели склады с продовольствием. Началась блокада.

Девочки-студентки, в их числе и Тамара, дежурили на чердаке своего общежития, тушили зажигательные бомбы, которые немцы сыпали на их городской район в изобилии. Ухаживала за ранеными в здании школы на Васильевском острове, в которой был размещен госпиталь.

В бытовом плане помогло то, что в Ленинграде у Тамары были родственники. Когда в часть общежития, где жили мальчики, попала бомба, мамина сестра взяла Тамару жить к себе. Запасы продовольствия очень быстро кончились, люди начали голодать и умирать. Первым ушел из жизни мамин брат, дядя Андрей. Его тело в сколоченном из фанеры ящике отвезли на Волковское кладбище, но похоронить не смогли, так как земля промерзла насквозь в жуткие морозы.

Следующими были дядя Сергей и дядя Вася. Здоровье Тамары тоже начало сдавать.

"И потом я стала опухать. Не худеть от голода, а опухать", - вспоминала Тамара.

Родные решили спасать девушку. Тетя, которая работала на заводе и которую с коллегами часто посылали за дровами, взяла ее с собой. На машине они с Финляндского вокзала добрались до Борисовой гривы, а затем по "Дороге жизни", по льду Ладожского озера добрались до Жихаревки. Оттуда девушке нужно было пешком дойти до станции, откуда поезда шли на "большую землю".

"Как я шла, я не помню. Пришла в сознание в каком-то сарае, мужчина с большими усами, трясет меня и кричит: "Девчонка-то живая!". Я так поняла, что меня подобрали на улице и положили к умершим ", - вспоминала Тамара Сергеевна.

Мужчина, спасший Тамару, посадил ее на поезд, ехавший через ее родной город - Данилов.

Из воспоминаний Тамары:

"От вокзала до своего дома идти не могла, ползла всю ночь. Утром мама пошла к корове и увидела: у калитки лежит человек. Так я в феврале 1942 года попала домой. Дома меня напоили молоком и дали хлеба, чего делать было нельзя. Я попала в больницу с непроходимостью кишечника. Но молодость победила…. Пролежала в больнице я целый месяц".

После выздоровления Тамара добровольцем ушла в армию. Ее направили в Ярославль, где месяц обучали военной специальности связиста. А после обучения направили служить связистом-разведчиком под город Рославль Смоленской области. Пост состоял из 8 человек, где Тамара была единственной девушкой, жили в землянке в пяти километрах от города. Задача Тамары - обеспечение связи между соседними постами.

После расформирования части Тамара была распределена в зенитную часть в городе Иваново. Там служила связистом-разведчиком.

В 1944 году Тамара демобилизовалась из армии, так как требовался уход за отцом, который был ранен в голову и потерял зрение, и мамой, обездвиженной параличом. А в том же военном 1944-м Тамара вышла замуж за своего любимого, которого встретила в родной ивановской зенитной части. В феврале 1945 у них родилась дочка. Потом появился на свет сын. В браке с супругом Тамара Сергеевна прожила счастливые 58 лет.

"Геройского в период войны я ничего не совершала. Была обыкновенным солдатом и выполняла все то, что делали девушки-комсомолки моего поколения", - так говорила о себе Тамара Сергеевна Лебедева.

Мечту - идти по стопам отца - Тамара осуществила. Закончила Московский институт и всю свою трудовую деятельность посвятила банковской системе, в которой проработала более 40 лет.

После войны Тамара Сергеевна работала кредитным инспектором, управляющим Сталиногорского отделения Госбанка в Тульской области. С 1961 года трудилась на Ивановской земле. В 1979 году ушла на пенсию.

В год 40-летия Великой Победы Тамара Сергеевна была награждена орденом Отечественной войны II степени. Также за участие в Великой Отечественной войне награждена 12-ю юбилейными медалями в честь ознаменования Дня Победы.